[ 배달겨레소리 숲노래 글님 ]

푸른책 읽기 4

고운 생각으로 빚은 고운 삶

《내가 진짜 공주님》

나카가와 치히로

사과나무 옮김

크레용하우스

2001.9.1.

밥을 맛나게 먹고 싶으면, 스스로 밥을 맛나게 차리면 됩니다. 밥을 맛없게 먹고 싶으면, 스스로 골을 부리며 밥을 차리면 됩니다. 정갈하게 거름을 삭혀 논밭에 뿌리고 푸성귀와 곡식을 알뜰살뜰 돌보면, 석 달 뒤에 아름다이 열매를 얻습니다. 풀죽임물을 치며 풀을 잡느라 부산스러우면, 풀죽임물을 치면서 숨이 갑갑하고, 열매를 거둘 적에도 풀죽임물을 함께 먹는 셈입니다.

생각하는 대로 삶이 움직이고, 삶이 움직이는 대로 우리한테 돌아옵니다. 풀죽임물을 안 치면 벌레가 꼬인다지만, 겨울 지나 봄이 오면 다시 겨울이 찾아들 때까지 벌레가 있기 마련입니다. 제비가 봄을 맞이해 따순 나라로 찾아오듯, 이제 벌레도 기지개를 켜며 새롭게 살아가려고 합니다. 곧, 벌레 걱정으로 풀죽임물 칠 일은 없습니다. 벌레는 벌레대로 살되, 사람은 사람대로 어떻게 살아야 할까 하고 생각하면 됩니다. 더구나 벌레는 새한테 먹이가 되고, 이 벌레가 나비나 나방으로 깨어나면 꽃가루받이를 하니, 사람이며 새이며 벌레는 열매를 함께 지어서 나누는 사이가 되기도 합니다.

더 헤아리면, 논둑이고 밭둑에, 숲이나 들에, 벌레들 먹을 맛난 풀이 없으면, 논밭 푸성귀와 열매를 갉아먹을밖에 없습니다. 논밭에 한 가지 열매나 푸성귀나 나무만 심어 돌보면, 온갖 돌림앓이가 찾아들밖에 없습니다.

생각해야 합니다. 어떤 풀이 골고루 섞여 자라도록 해야 푸르면서 즐겁고 아름답겠는가 하고 생각해야 합니다. 어떤 나무가 골고루 섞여 자라도록 할 적에 싱그럽게 빛나는 푸르게 우거지는 숲이 될 만한가 하고 생각해야 합니다.

풀죽임물을 친들 벌레가 사라지지 않아요. 풀죽임물을 치더라도 ‘열매나 푸성귀 아닌 풀’은 이내 다시 돋아요. 즐겁게 살아갈 길을 생각하고, 아름답게 어울릴 길을 생각할 노릇입니다.

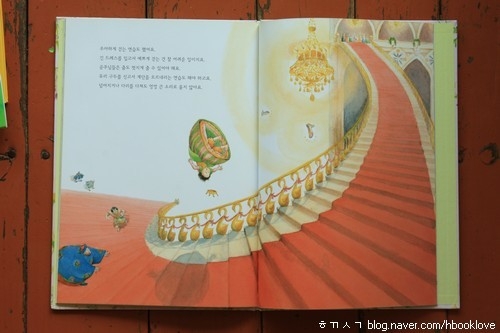

마리는 늘 공주님이 되고 싶었어요. 그러던 어느 날 아침 일어나 보니, 놀라운 일이 일어났어요. (2쪽)

고운 생각이 고운 삶을 빚습니다. 미운 생각이 미운 삶을 빚습니다. 착한 생각이 착한 삶을 빚습니다. 궂은 생각이 궂은 삶을 빚습니다.

서울로 가고 싶다고 생각하는 이는 어떻게 해서든 서울로 갑니다. 시골로 가고 싶다고 생각하는 이는 어떻게 해서는 시골로 갑니다. 저마다 생각하는 대로 삶을 이룹니다. 열린배움터 마침종이(대학교 졸업장)를 거머쥐고 싶은 사람은 여러 해 애써서 이 길을 가려고 합니다. 시골에서 삶을 손수 짓고 싶은 사람은 여러 해 힘써서 시골살이 밑터를 닦습니다.

아이들을 하루 내내 돌보며 즐겁게 웃거나 떠들거나 노래하고 싶은 사람은, 스스로 책을 뒤지든 스스로 어린 날 놀던 모습을 되새기든 하면서 아이들이랑 신나게 얼크러집니다. 아이들하고 하루 동안 어떻게 지내야 즐거울까 하고 생각하지 않는 사람은, 그냥 아이들을 어린이집에 맡기고 배움터(학교나 학원)에 밀어넣습니다.

맑은 생각이 맑은 삶을 빚습니다. 스스로 생각을 맑게 가다듬을 적에 스스로 삶을 맑게 보듬습니다. 환한 생각이 환한 삶을 빚습니다. 스스로 생각을 환하게 추스를 적에 스스로 삶을 환하게 밝히기 마련입니다.

좋은 짝꿍을 사귀고 싶다고요? 네, 아주 쉬워요. 언제나 좋은 생각을 하면 돼요. 우리 생각을 언제나 좋은 마음과 이야기로 그득그득 채우면 돼요. 이렇게 하면, 우리 삶은 차츰 좋은 결로 거듭나고, 바야흐로 온통 좋은 마음과 이야기로 넘실거릴 무렵, ‘사귀고 싶은 짝꿍한테서 느낄 좋은 기운’을 바로 나부터 스스로 갖춥니다. 이리하여, 좋은 삶으로 거듭난 우리한테 좋은 짝꿍이 저절로 찾아옵니다.

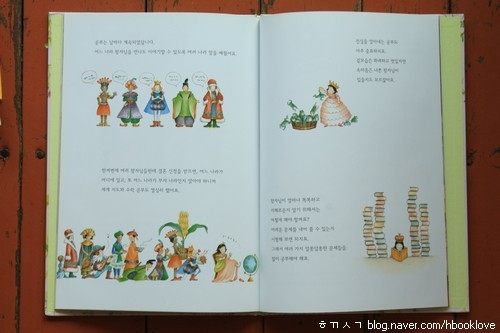

진실을 알아내는 공부도 아주 중요하지요. 겉모습은 화려하고 멋있지만 속마음은 나쁜 왕자님이 있을지도 모르잖아요. 왕자님이 얼마나 똑똑하고 지혜로운지 알기 위해서는 어떻게 해야 할가요? 어려운 문제를 내어 풀 수 있는지 시험해 보면 되지요. 그래서 여러 가지 알쏭달쏭한 문제들을 많이 공부해야 해요. (19쪽)

누구나 두 가지 결로 삶을 움직이는구나 싶어요. 첫째, 마음으로 삶을 움직입니다. 마음을 어떻게 쓰느냐에 따라 우리 삶이 바뀌어요. 웃고, 노래하며, 이야기하는 마음으로 하루하루 가꾸면, 우리 삶은 시나브로 웃음과 노래와 이야기가 흐드러지는 무지개빛이 되어요.

둘째, 몸으로 삶을 움직입니다. 바지런히 땀흘리며 흙을 일구듯, 몸으로 삶을 빛내는 길이 있습니다. 땀에서 보람을 찾고, 구리빛 살결에서 보람을 누립니다. 다른 한켠으로는, 몸으로만 삶을 움직이다가 옷치레·밥치레·집치레에 끄달릴 수 있어요. 마음 아닌 몸으로만 느끼려 할 적에는, 눈으로 보이는 겉모습에 휘둘릴 수 있습니다.

마음은 사랑을 먹으며 자랍니다. 마음은 사랑을 나누면서 밝게 웃습니다. 마음에 사랑이 있을 적에 몸도 사랑스레 움직일 수 있습니다. 마음에서 우러나오는 이야기는 이웃과 동무한테 웃음꽃을 베풉니다. 마음에서 샘솟는 꿈으로 하루하루 기쁘게 일굴 수 있습니다.

교과서에 나오는 꿈이 아닙니다. 보임틀(텔레비전)이나 누리그물에서 흐르는 꿈이 아닙니다. 사랑은 책으로 배우지 못합니다. 도움벗(상담교사나 심리학자)이 마음을 다스려 주지 못합니다. 사랑은 손짓 발짓 돈짓으로 거머쥐지 않습니다. 사랑은 보드라운 산들바람 같은 마음씨앗을 뿌리면서 나눕니다. 마음은 정갈히 쓰다듬는 손길처럼, 새롭게 돋는 풀잎처럼, 아침에 드리우는 햇살처럼, 아주 천천히 알맞게 넉넉히 누구한테나 이어지는 꿈타래입니다.

함께 생각해요. 어떻게 살아가고 싶은지를, 고운 삶지기하고 하루를 어떻게 누리고 싶은지를, 이 어여쁜 아이들하고 하루를 어떻게 즐기고 싶은지를 생각하는 어른으로 살아가기로 해요. 반가운 이웃하고 하루를 어떻게 빛내고 싶은지를 생각하면서 이 하루를 춤추기로 해요.

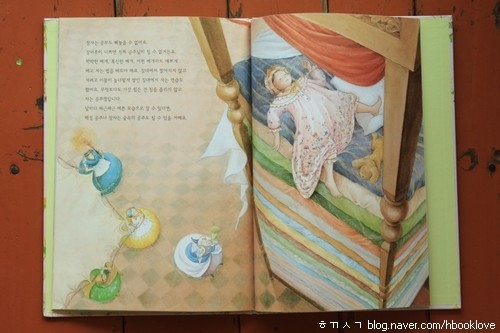

마리는 잠깐 생각하다가 깃털 달린 펜으로 이렇게 썼어요. “우리 집 공주님.” (30쪽)

공주님이란 어떤 사람인가를 들려주는 《내가 진짜 공주님》(나카가와 치히로/사과나무 옮김, 크레용하우스, 2001)을 읽습니다. 그림책 《내가 진짜 공주님》에 나오는 가시내는 공주님이 되고 싶다고 합니다. 늘 공주님이 되겠다고 꿈을 꾼답니다. 다만, 공주님이 되고 싶을 뿐, 공주님은 어떻게 해야 되는지 모르고, 공주님은 무엇을 하며, 공주님은 삶을 스스로 어떻게 일구는가도 몰라요.

그림책 가시내는 ‘공주님이 되도록 가르치는 곳’에 들어간다지요. 공주님이 되도록 가르치는 곳에서 하나부터 열까지 모두 새롭게 배운다지요. 이쁘장한 치마만 펑퍼짐하게 입고서 아무 일 안 하는 공주님이 아니라, 스스로 삶을 지으며 사랑을 나누는 공주님이 되는 길을 걸어요. 오랜 나날 알뜰살뜰 ‘공주님 되기 배움길’을 닦아야 한대요. 이렇게 애쓴 아이는 이제 모든 길을 거쳐 ‘참다운 공주님’이 된다고 합니다. 참다운 공주님이 되었기에, 가시내는 ‘어떤 공주님’이 되겠느냐 하고 이녁 이름을 손수 붙일 수 있습니다. 왜, 공주 참 많잖아요. 백설공주, 인어공주, 평강공주, 엄지공주, ……처럼 온갖 공주가 있어요.

자, 숱한 공주 가운데 ‘어떤 공주님’이 되면 즐거울까요. 우리는 이 많은 공주 가운데 ‘어떤 공주님’이 되어 삶을 누릴 적에 아름다울까요.

그나저나 이 그림책은 《のはらひめ》라는 이름으로 나왔습니다. 우리나라에서는 “내가 진짜 공주님”으로 옮겼으나, 하나도 안 걸맞습니다. “のはらひめ”는 “들공주”이거든요. 들에서 들꽃이랑 노닐며 뛰노는 아이란 뜻이에요. 참말로 이 그림책을 보면 처음부터 끝까지 그림책 곳곳이 ‘들꽃차림’입니다. 들꽃을 좋아하면서 들놀이를 누리는 들순이는 ‘들공주’가 가장 어울리겠다고 스스로 느꼈다고 합니다. 다만, 이런 줄거리는 일본책을 읽으면서 알아냈고, 한글책은 꽤 뚱딴지같이 옮겼습니다. “우리 집 공주”가 아닌 “들공주”, 아니 “들순이·들놀이순이·들꽃순이·들꽃아이”가 되겠노라 씩씩하게 외친 아이가 나오는 그림책입니다. 부디 출판사에서 이름을 바로잡기를 바랍니다. 그린님이 이 그림책으로 어린이하고 어른한테 들려주려는 이야기는, 바로 ‘우리 스스로 들빛·숲빛일 적에 누구나 아름답고 사랑스러운걸’일 테니까요.