[ 배달겨레소리 숲노래 글님 ]

‘책숲마실’은 나라 곳곳에서 알뜰살뜰 책살림을 가꾸는 마을책집(동네책방·독립서점)을 다녀온 이야기입니다. 여러 고장 여러 마을책집을 알리는(소개하는) 뜻도 있으나, 이보다는 우리가 저마다 틈을 내어 사뿐히 마을을 함께 돌아보면서 책도 나란히 손에 쥐면 한결 좋으리라 생각하면서 단출하게 꾸리려고 합니다. 마을책집 이름을 누리판(포털) 찾기칸에 넣으면 ‘찾아가는 길’을 알 수 있습니다.

내 책을 내가

책숲마실 - 인천 〈집현전〉

푸른배움터에서 아이들을 가르치기도 했고, 아이들한테 빛꽃(사진)이 왜 빛으로 꽃이 되는가를 들려주기도 하던 이상봉 님은 2011년에 《안녕, 하세요!》란 책을 선보입니다. 손수 출판사를 열어 인천에서 사진책도 제법 선보였습니다. 이제는 인천 배다리에서 헌책집 〈집현전〉을 이어받아서 천천히 손질하고는 2021년부터 열었습니다.

푸름이를 푸른빛으로 이끄는 손길하고, 헌책을 새롭게 잇는 손빛은 비슷합니다. 푸르게 물드는 손이기에 책먼지를 기꺼이 받아들이고, 책먼지를 털어내어 징검다리 구실을 합니다. 이미 읽힌 책을 다시 읽히고, 오래 묻힌 책을 새로 캐내며, 미처 사랑받지 못한 책이 뒤늦게라도 사랑받도록 북돋우는 터전이 헌책집입니다.

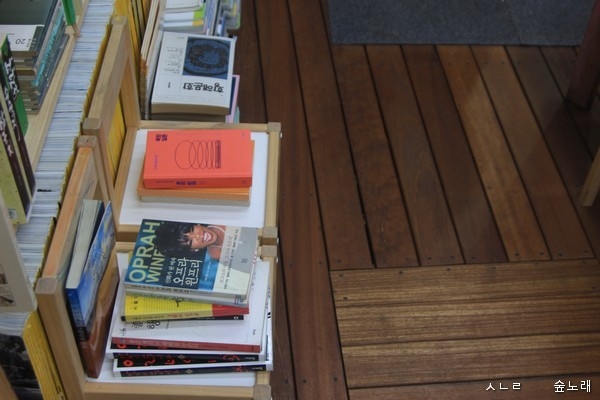

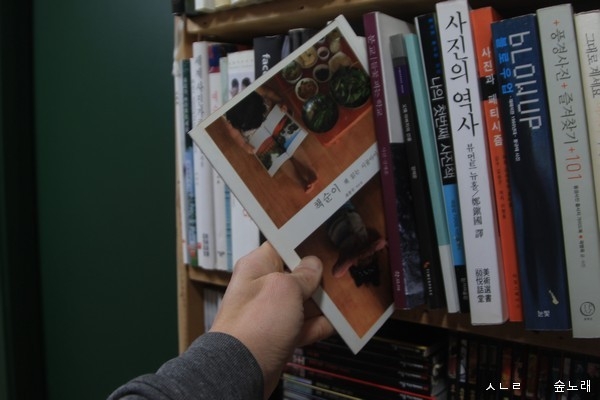

해가 저물고 배다리가 어둡지만, 〈집현전〉은 불빛이 환합니다. 둘레 책집보다 느긋하게 저녁빛을 밝혀 줍니다. 이곳에 《책순이, 책 읽는 시골아이》가 있기에 선뜻 집었습니다. 책집지기님이 묻습니다. “아니, 자기 책을 자기가 사 가는 사람도 있나? 자기 책은 놔 두지?” “저한테도 이 책이 이제 없어요. 저도 이 책을 찾아야 해서 제 책이어도 제가 사야 한답니다.”

책을 써낸 사람이라고 해서 제 책을 잔뜩 건사하지는 않습니다. 책을 새로 내면 2자락∼10자락쯤 출판사에서 보내 주는데, 판을 거듭할 적에 꼬박꼬박 보내는 곳이 있고, 따로 안 보내는 곳이 있어요. 몇을 건사하지 않았는데 이웃이나 글벗이 “책 좀 하나 주시오” 하고 물으면 안 주기 어려우니 어느새 책님 스스로 제 책이 동나곤 합니다. 이러다가 이 책이 판이 끊어지면 헌책집을 돌면서 찾기도 하지요. 지난날에는 이렇게 제 책을 찾는 책님이 제법 있었어요.

되읽힐 책을 살피는 헌책집입니다. 되읽는다고 할 적에는 옛글을 바탕으로 새글을 익힌다는 뜻입니다. 되읽기란 옛슬기에서 오늘슬기를 찾으려는 몸짓입니다. 되읽으려 할 적에는 ‘헌종이터(폐지처리장)’에서 사라질 뻔한 헌책에 새숨을 불어넣어 다시 살아나도록 하는 길입니다.

살림을 짓는 손길을 옮겨 글 몇 줄에 그림이며 빛꽃 몇 자락을 짓습니다. 푼푼이 그러모은 글·그림·빛꽃을 갈무리해서 꾸러미가 되면, 덜고 깎고 보태고 손질해서 이야기로 여밉니다. 이 이야기를 종이에 앉히니 책으로 태어납니다. 수수한 보금자리에서 지은 사랑은 글·그림·빛꽃으로 피어나서 숲내음을 담은 종이에서 새삼스레 노래합니다. 종이책이란 숲내음이고, 숲내음이란 살림꽃이고, 살림꽃이란 사랑으로 지은 보금자리이고, 사랑자리란 삶빛이라고 생각합니다.

ㅅㄴㄹ