[ 배달겨레소리 숲노래 글님 ]

“숲에서 짓는 글살림”은 숲을 사랑하는 눈빛으로 시골자락에서 아이들하고 살림을 짓는 길에 새롭게 맞아들여 누리는 우리말 이야기입니다.

숲에서 짓는 글살림

16. 어정쩡한 겹말을 털고 말꽃으로

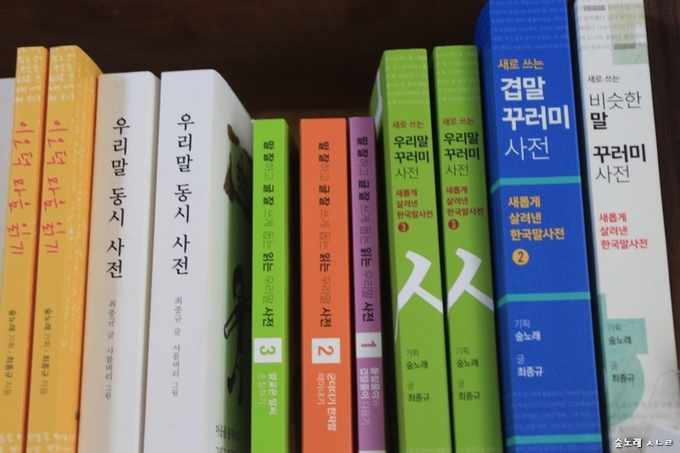

2017년 10월에 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》이라는 우리말꽃(국어사전)을 한 자락 써냈습니다. 이 우리말꽃이자 ‘글쓰기 길잡이책’은 모두 1004가지 보기를 다룹니다. 어느 이웃님은 사람들이 어정쩡하거나 엉뚱하게 쓰는 겹말이 이렇게 많으냐며 놀랍니다. 그런데 저도 놀랐습니다. 느낌을 살리거나 힘주어 밝히려는 뜻이 아닌 자리에, 어정쩡하거나 엉뚱하게 말을 겹쳐서 쓰는 버릇이 대단히 널리 퍼졌을 뿐 아니라 숱하게 많은 줄 하나하나 깨달으면서 저부터 제가 쓰는 글을 새롭게 가다듬자고 생각했어요.

《겹말 사전》을 써낸 뒤에도 겹말 보기는 꾸준히 모읍니다. 그야말로 끝도 없이 나오는데요, ‘시시때때로’나 ‘삼시세끼’나 ‘한도 끝도 없이’나 ‘누군가가’나 ‘무언가가’나 ‘가끔씩’이나 ‘이따금씩’은 매우 귀엽다고 할 만한 가벼운 겹말이라 할 만합니다. 이런 겹말은 살짝 손질하면 쉬 고칠 만하고, 가볍게 알려주면서 고개를 끄덕이겠지요. 다음에 드는 보기를 함께 살펴봐요. 우리는 참말로 스스로 못 깨달으며 온갖 겹말을 쓰고 맙니다.

마침 타이밍 잘 맞췄네 → 마침 잘 맞췄네

사찰을 다 다녔으나 그 절은 못 찾다 → 절을 다 다녔으나 그 절은 못 찾다

그곳에서 시작한 것이 처음이다 → 그곳에서 처음 했다

두어 번씩 정기적으로 → 두어 걸음씩 / 두어 판씩 꾸준히

없는 척 가장하더라도 → 없는 척하더라도 / 없는 척 꾸미더라도

해안도로를 달리는 길 → 바닷가를 달리는 길 / 바다를 끼며 달리는 길

종류를 나누다 → 나누다 / 갈래를 짓다 / 갈래짓다

혼자라는 고독을 체감하다 → 혼자라고 느끼다 / 외롭다고 느끼다

침입해 들어오다 → 쳐들어오다 / 마구 들어오다

몸으로 실천하다 → 몸으로 하다 / 몸소 하다 / 하다

힘든 노동일에 종사하다 → 힘든 일을 하다 / 힘든 일을 맡다

희게 탁해지다 → 허옇다 / 뿌옇다

겹겹이 포개다 → 포개다 / 겹겹이 두다

내 적성에 맞다 → 내게 맞다 / 나한테 어울리다 / 어울리다 / 좋다 / 반기다

키 작은 관목 → 키 작은 나무 / 떨기나무

꾸미고 치장한다 → 꾸민다

소수의 몇 그루가 생존하다 → 몇 그루가 살아남다 / 몇몇 그루가 살아남다

무엇보다도 우선적으로 할 일 → 무엇보다도 할 일 / 먼저 할 일

본을 보이다 → 보기를 들다 / 보이다 / 보여주다 / 거울이 되다

날이 잘 서 예리하다 → 날이 잘 서다 / 날카롭다

딸기를 마음껏 만끽하다 → 딸기를 마음껏 먹다 / 딸기를 누리다

스케일이 크다 → 크다 / 통이 크다 / 그릇이 크다

이러한 일련의 글을 보면 → 이러한 여러 글을 보면 / 이러한 글을 보면

책의 저자입니다 → 책을 쓴 사람입니다 / 지은이입니다 / 글쓴이입니다

크게 심호흡을 하다 → 크게 숨을 쉬다 / 크게 들이마시다

조용히 침묵하다 → 조용하다 / 입을 다물다

남녀노소 누구나 → 누구나

서울로 상경하다 → 서울로 가다

시골로 낙향하다 → 시골로 가다

농사일로 바쁘다 → 흙일로 바쁘다 / 흙짓기로 바쁘다

묵은 체증이 내려가다 → 묵은 것이 내려가다 / 얹힌 것이 내려가다

작은 형태의 책 → 작은 책

도중에 중퇴했다 → 그만뒀다 / 다니다 말았다 / 하다가 말았다

직감적으로 느끼다 → 곧바로 느끼다 / 바로 느끼다

우리는 왜 겹말을 쓸까요? 첫째로는 말이나 글을 쉽게 하려 하지 않기 때문입니다. 쉽게 하면 될 말이나 글에 자꾸 뭔가 덧붙이려 하면서 겹말이 되고 맙니다. 뭔가 붙이거나 꾸며야 그럴듯해 보인다거나 뜻이 또렷하다고 잘못 생각하기까지 합니다. 큰 책이면 “큰 책”이라 하면 됩니다. 빠르게 달리면 “빠르게 달린다”라 하면 됩니다. “큰 형태의 책”이나 “빠른 속도로 달린다”라 하지 않아도 됩니다.

다음으로 우리 삶터는 ‘겹말 굴레’에 갇혔습니다. 겹말 굴레란, 쉽거나 수수하거나 또렷한 말로 생각을 나타내지 못하도록 얽매거나 꼬인 굴레라 할 만합니다. 우리한테는 우리말(또는 배달말이나 한말)이라는 텃말이 있습니다만, 예부터 우두머리(권력자)하고 글바치(지식인)는 중국글인 한문을 높이 여겼습니다. 이러다 보니 ‘어머니·아버지’는 낮춤말로 삼고 ‘모친·부친’은 높임말로 삼더군요. 여기에 총칼나라(일제강점기·군사독재)를 거치면서 일본말만 써야 한 나날에다가, 이런 멍울을 지울 틈이 없었고, 일본 한자말이 새뜸·책·배움터를 거쳐 어마어마하게 밀려들었습니다. 어린배움터·푸른배움터(초·중·고등학교) 배움책에다가 열린배움터(대학교)까지 죄다 일본 한자말 범벅이에요.

곰곰이 보면, 우리 삶터는 조선 무렵 낡은 부스러기마저 털어낼 겨를이 없었어요. 총칼로 억눌린 나날도 길었지만, 새마을이란 물결에다가 돈바라기(경제성장)에 매달리도록 채찍질에 시달리는 판에 어느 누가 말을 말답게 건사하거나 글을 글답게 갈무리하는 살림을 지을 짬이나 틈이나 말미를 낼까요. 눈부신 누리나라(인터넷 강국)가 되었습니다만 말글은 헛돕니다. 누구나 마음껏 말도 하고 글을 쓰는 판을 열었습니다만 말글은 수렁에 잠겨 허우적댑니다. 아직 우리말은 ‘생각을 짓는 징검다리나 그릇’이 아닌 ‘말을 나누는 틀(의사소통 도구)’이라는 구실조차 못할 만큼 나뒹굽니다.

책의 작가·책의 작자·책의 저자·책의 필자 → 지은이·글쓴이·책쓴이

불거지거나 늘어나는 겹말을 걷잡지 못하는 까닭을 더 들어 보겠습니다. 우리 스스로 새 낱말을 지어서 살찌우겠다는 생각을 못하기 일쑤입니다. 맞춤길하고 띄어쓰기하고 서울말(표준말)이라는 틀에 너무 얽매지요. 생각을 즐거이 나누도록 돕는 말길이 아닌, 틀에 맞추지 않으면 ‘틀렸어!’나 ‘잘못이야!’ 같은 손가락질을 하는 말굴레가 억누르기까지 합니다. 글쓰기를 다루는 책은 쏟아집니다만, 하나같이 ‘우리가 말을 새로 지어서 쓰자’고 말하지 않아요. ‘맞춤길하고 띄어쓰기를 바르게 건사하는 틀’에서 그칩니다.

가만히 보면 고장말(사투리·텃말·마을말·시골말)은 글꽃(문학)에서도 버림을 받고, 책이나 배움터나 새뜸에서는 더더욱 못 나옵니다. 고장마다 말이 달라 ‘어머니’라는 서울말이 아닌 ‘어무이·오마니·어매·오마이·어마이·엄매·엄메·움마’ 같은 고장말은 차츰 설자리를 잃습니다. 우리말에는 ‘진지’나 ‘여쭈다’나 ‘계시다’처럼 꼴이 아예 다른 높임말이 있고, 자리나 말씨에 따라서 여느 말씨로 높이는 결을 나타내지만, 이런 말씨를 살릴 줄 아는 글바치는 몇 없습니다. ‘어머니·어무이……’만으로도 얼마든지 높이는 말을 나눌 수 있기도 합니다. 토씨를 살짝 바꾸면서도 높이지요. 이러한 말결을 제대로 못 배우고 안 가르치면 “저희 어머니 아무개 모친은” 같은 겹말은 사라질 수 없습니다.

“새로 나온 최신곡”이 아닌 ‘새노래’를 들으면 좋겠습니다. “바꾸고 교환하”지 말고 그냥 ‘바꾸’면 좋겠습니다. “전해 내려오는 옛이야기” 아닌 ‘옛이야기’를 들으면 좋겠습니다. “놀랍고 충격적”이라 여기지 말고 ‘놀랍게’ 여기면 좋겠어요. “반질반질 광이 나”게 안 닦아도 좋으니 ‘반질반질’ 닦으면 좋겠어요. “딱 잘라 거절하”지 말고 그저 ‘딱 자르’면 돼요.

배움터나 삶터는 ‘석차순’으로 사람을 가르곤 하는데 ‘석차’나 ‘성적순’으로는 이제 그만 가르면 좋겠어요. 굳이 갈라야 한다면 ‘줄’을 세우면 됩니다만, 줄세우기를 털어내기를 빕니다. “작은 사이즈”인 옷을 입겠다며 “다이어트로 살을 빼”는 일을 굳이 안 해도 되지요. ‘작은’ 옷도 좋고, ‘살빼기’를 안 해도 좋아요. “늦게 핀 대기만성”이 아닌 ‘늦게 핀’ 꽃이거나 ‘늦꽃’일 뿐이에요.

곱게 말꽃을 피우면서 어린이 눈높이를 헤아리며 쉽게 말하려고 하면 겹말은 말끔히 사라져요. 투박한 시골말을 쓰거나 수수한 고장말을 사랑할 적에도 겹말은 눈녹듯이 사라져요. ‘오밤중’도 ‘야밤’도 아닌 ‘한밤’에 별잔치를 보며 생각합니다. 겹말이나 군말이란 덧없는 거품을 씻어내면서 홀가분하게 피어날 이야기꽃을 그립니다. ㅅㄴㄹ