[ 배달겨레소리 숲노래 글님 ]

‘책숲마실’은 나라 곳곳에서 알뜰살뜰 책살림을 가꾸는 마을책집(동네책방·독립서점)을 다녀온 이야기입니다. 여러 고장 여러 마을책집을 알리는(소개하는) 뜻도 있으나, 이보다는 우리가 저마다 틈을 내어 사뿐히 마을을 함께 돌아보면서 책도 나란히 손에 쥐면 한결 좋으리라 생각하면서 단출하게 꾸리려고 합니다. 마을책집 이름을 누리판(포털) 찾기칸에 넣으면 ‘찾아가는 길’을 알 수 있습니다.

숲노래 책숲마실

― 부천 〈용서점〉

인천에서 나고자란 사람한테 부천은 가까우면서 멉니다. 오히려 서울보다 멀어요. 부천에서 나고자란 사람도 인천이 서울보다 멀다고 느끼려나 곧잘 생각합니다. 시골에서 살며 읍내도 면소재지도 다 멉니다. 굳이 안 가까이하려고 시골에서 살거든요. 한참을 달려야 맞이하는 읍내라든지 큰고장은 언제나 잿빛집이 가득하고 부릉부릉 시끄럽습니다. 그렇지만 역곡나루에서 내려 천천히 걸으며 “이곳에서 우람하게 키가 크는 이 거리나무가 싱그럽구나” 하고 생각합니다. 어느덧 가을 어귀인 터라 조그마한 풀밭이 있으면 어김없이 자그마한 풀벌레가 살며시 노래합니다.

묵직한 등짐을 이고 걷다가 멈춥니다. 거리나무 곁에 서서 귀를 기울입니다. “넌 이곳에서 어떤 하루를 누구한테 노래로 들려주려는 마음이니?” 풀벌레한테 속삭이고, 나무줄기를 쓰다듬습니다. 하늘이 조금만 보이지만 구름을 올려다봅니다.

마을책집 〈용서점〉은 호젓한 마을 한켠에 그림처럼 깃들었습니다. 왜 그림이냐 하면, 둘레 마을살림이 그림이니까 슬며시 이곳에 스미거든요. 일부러 등짐을 안 내려놓은 차림으로 책집 앞에서 찰칵찰칵 몇 자락 찍습니다. 커다란 등짐을 짊어진 아저씨가 뭔가 찍으니 이 앞을 지나가는 마을사람 여럿이 책집을 비로소 바라봅니다. “어, 여기에 책집이 다 있네?” “몰랐어? 좀 됐는데?” “처음 봤어.” “그래? 그럼 다음에 찾아오자.” 마을사람 수다를 듣고서 책집으로 들어섭니다.

오늘 부천까지 여덟 시간 남짓 들여서 찾아왔습니다. 부천하고 부평 사이에서 살며 그림책을 빚는 《하루거리》 김휘훈 님을 만나거든요. 이른아침부터 한낮까지 말없이 길에서 노래꽃(동시)하고 꽃글(동화)을 썼다가 비로소 말길을 엽니다. 함께 책시렁을 돌아보고, 이주일 아저씨 책이 보여 그림님한테 건네어 봅니다. 우리 집 책순이가 반길 《반지의 제왕》 2001년 옮김판이 짝이 안 맞아도 둘 있습니다. 1980년대에 나온 옮김판하고 얼마나 다를까 궁금합니다. 짝은 나중에 다 찾겠지요.

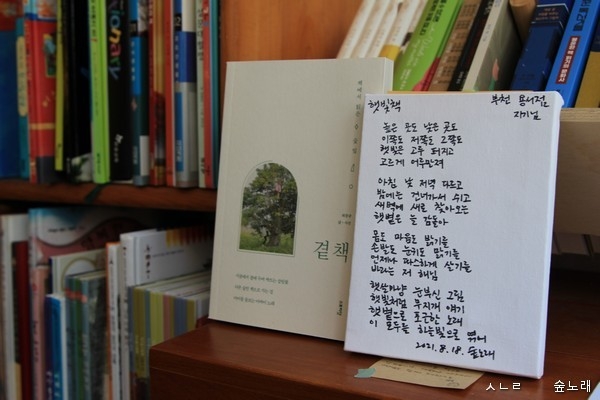

진작 장만할 수 있었으나 미루고 미룬 〈용서점〉 지기님 첫 책을 드디어 오늘 장만합니다. 다른 책집에서 살까 말까 만지작거리기만 했어요. 왜냐하면 〈용서점〉으로 마실해서 책집지기님 손글씨를 받으며 사고 싶었거든요.

부천이든 인천이든 서울이든, 또 부산이든 광주이든 순천이든 별이 몇 송이 안 보입니다. 그래도 띄엄띄엄 몇 송이를 어림하지요. 비록 매캐한 하늘빛에 가려 별빛이 스러지는 큰고장이더라도 우리가 마음눈을 틔운다면 언제 어디에서나 미리내잔치를 누리리라 생각합니다. 책 한 자락하고 글 한 줄에서도 글님 눈빛을 읽어낼 만하고, 서로 주고받는 말 한 마디에서도 살림빛을 맞이할 만하고요.

ㅅㄴㄹ