[ 배달겨레소리 숲노래 글님 ]

‘책숲마실’은 나라 곳곳에서 알뜰살뜰 책살림을 가꾸는 마을책집(동네책방·독립서점)을 다녀온 이야기입니다. 여러 고장 여러 마을책집을 알리는(소개하는) 뜻도 있으나, 이보다는 우리가 저마다 틈을 내어 사뿐히 마을을 함께 돌아보면서 책도 나란히 손에 쥐면 한결 좋으리라 생각하면서 단출하게 꾸리려고 합니다. 마을책집 이름을 누리판(포털) 찾기칸에 넣으면 ‘찾아가는 길’을 알 수 있습니다.

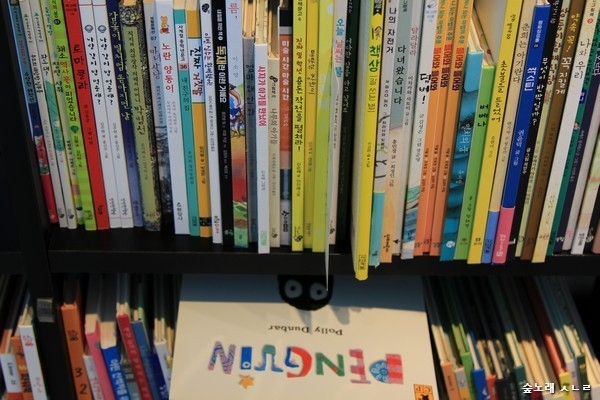

숲노래 책숲마실 - 전주 〈잘 익은 언어들〉

: 아줌마 아저씨

어릴 적부터 둘레 어른을 볼 적에 으레 ‘아줌마·아저씨’란 말을 썼습니다. 이 이름을 스스럼없이 받아들이는 이웃이 많은 마을에서 살다 보니, 나중에 조금씩 나이가 들어 만나는 적잖은 어른들이 ‘아줌마·아저씨’란 이름을 못마땅하게 보거나 꺼리는 모습에 깜짝 놀랐어요. 제 또래 가운데 스스로 ‘아줌마·아저씨’란 이름을 받아들이는 이도 몇 안 되었습니다. “아저씨가 아니면 뭐니?” “아저씨라고 하면 너무 늙었잖아.” “‘아저씨’란 이름은 늙은 사람한테 안 써. 늙었으면 ‘늙은이’야.” “됐어. 너랑 말이 안 되네.”

저는 아저씨입니다. 스물 몇 살일 적에 어느 어린이가 저를 빤히 보며 “아저씨야, 오빠야?” 하고 물을 적에 “네가 느끼는 대로 말하렴. 네가 아저씨로 느끼면 아저씨이고, 오빠로 느끼면 오빠일 테지.” 하고 말했습니다. 큰아이를 낳고 작은아이를 낳으면서 더더욱 아저씨입니다. 시골에서 살림짓는 아저씨로 이야기꽃(강의)을 때때로 펴는데, 이때에 스스로 아저씨라고 말하면 어린이·푸름이가 곧잘 “선생님이 아니고 아저씨예요?” 하고 묻기에, 우리 터전은 스스로 제 이름을 찾기보다는 꺼풀을 씌우는 길로 가면서, 아이들한테도 이 허울을 입힌다고 느꼈습니다.

일본사람이 쓰는 한자말 ‘선생(선생님)’은 “나이가 많은 사람”을 가리킵니다. 이 말씨가 우리나라에 어설피 퍼지면서 배움터 길잡이까지 ‘선생’이란 이름을 씁니다만, 우리말로는 ‘씨·님’으로 옮겨야 올발라요. 어린이·푸름이 곁에 있는 나이가 많은 사람은 아저씨요 아줌마입니다. 이들은 어리거나 푸르게 자라는 숨빛 곁에서 슬기롭게 살아가는 하루를 들려주고 이끄는 몫을 합니다.

우리가 스스로 곧게 설 줄 안다면 ‘아줌마·아저씨 = 씨·님 = 선생(선생님) = 길잡이(교사)’인 줄 깨닫겠지요. 바보스레 굴거나 밥그릇만 챙기는 못난 사람이면서 나이가 많다면 ‘늙은이·낡은이’예요. 늙거나 낡은 사람한테는 아줌마나 아저씨라 안 합니다. 예부터 그랬어요. 참한 이웃 어른인 아줌마이고 아저씨입니다.

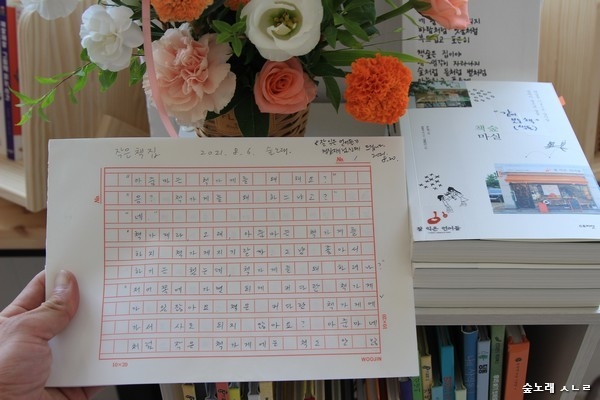

마을책집 〈잘 익은 언어들〉은 2021년 여름 막바지에 새터로 옮깁니다. 달삯을 내던 살림에서 스스로 옹글게 서는 살림길로 우뚝우뚝 서려 합니다. 만만하지 않은 새길이었을 테지만, ‘아줌마 책집지기’는 당차면서 즐겁게 기운을 냈으리라 생각해요. 함께 늙어가는 사이라기보다, 함께 철드는 책집지기·책손으로서 이 첫걸음을 기리고 싶어 전주마실을 합니다. 아줌마는 아줌마라서 빛나고, 아저씨는 아저씨라서 눈부십니다. 한자말로 ‘중년’이라 하는 이즈음은, 곱게 철들면서 밝게 일하는 나날이지 싶어요. 늙음이 아닌, 철들어 슬기롭고 어진 길을 사랑합니다.

ㅅㄴㄹ