[ 배달겨레소리 숲노래 글님 ]

책숲마실’은 나라 곳곳에서 알뜰살뜰 책살림을 가꾸는 마을책집(동네책방·독립서점)을 다녀온 이야기입니다. 여러 고장 여러 마을책집을 알리는(소개하는) 뜻도 있으나, 이보다는 우리가 저마다 틈을 내어 사뿐히 마을을 함께 돌아보면서 책도 나란히 손에 쥐면 한결 좋으리라 생각하면서 단출하게 꾸리려고 합니다. 마을책집 이름을 누리판(포털) 찾기칸에 넣으면 ‘찾아가는 길’을 알 수 있습니다.

숲노래 책숲마실

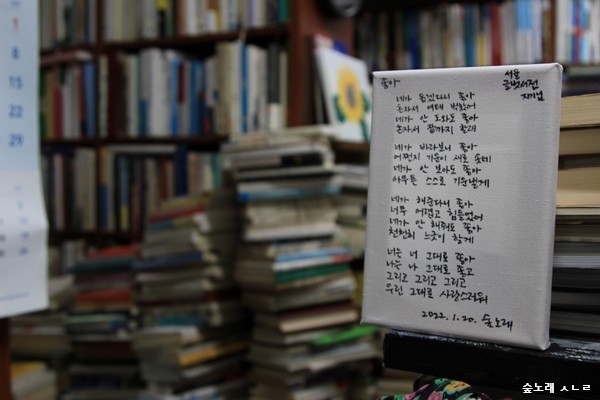

오래글 ― 서울 〈글벗서점〉

무슨 책을 늘 그렇게 사대느냐고 묻는 이웃님이 많아서 “읽을 책을 삽니다.” 하고 짧게 끊습니다. “그러니까 뭐 하러 그렇게 사서 읽느냐고요?” “아이들한테 물려줄 책을 사서 읽습니다.” “기준은요?” “아름다운 책이건 안쓰러운 책이건, 우리가 삶을 갈무리해서 얹은 이야기꾸러미인 책을 손으로 만지면서, 앞으로 새롭게 지을 이야기하고 책에 밑거름이 될 숨결을 헤아립니다.”

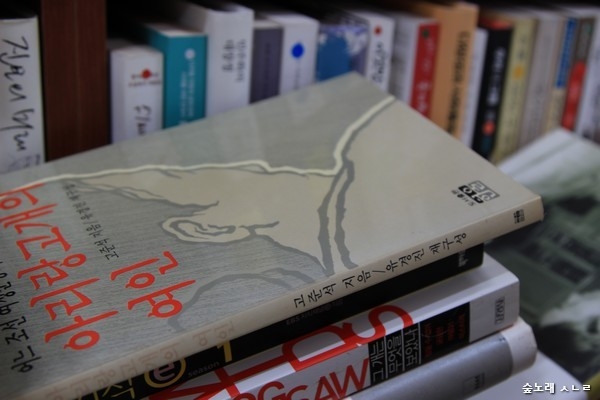

모든 책은 손길을 타면서 빛납니다. 아직 손길을 타지 않으면 빛나지 않습니다. 모든 책은 우리가 손으로 쓰다듬기에 이야기가 흐릅니다. 아직 손으로 쓰다듬지 않으면 아무런 이야기가 싹트지 않아요.

오늘날에는 ‘식물학자·생물학자·과학자’란 이름이 붙어야 풀이름·꽃이름·나무이름을 지을 수 있다고 여기는데, 우리가 익히 아는 모든 풀꽃나무 이름은 먼먼 옛날부터 ‘숲을 품고서 아이를 사랑으로 낳아 즐겁게 살림을 가꾸던 수수한 사람들이 가만가만 지었’습니다. 나무이름을 알고 싶으면 나무를 안아 보셔요. 풀이름을 알고 싶으면 풀잎을 훑어 혀에 얹어 보셔요. 꽃이름을 알고 싶으면 코맞춤을 하면서 마음으로 물어보셔요.

모든 책마다 새롭게 품는 숨결입니다. 장삿속에 사로잡힌 책이건, 사랑을 오롯이 사랑으로 풀어내는 책이건, 다 새롭게 흐르는 숨결입니다. 아무리 봐도 딱한 글치레가 흘러넘치는 책을 눈앞에서 볼 적에 생각하지요. “이런 글치레 장사꾼 바보짓이 먹힐 만큼 우리는 이제껏 바보로 살아왔구나.” 여태 숨죽이며 빛을 못 보고 묻힌 책을 코앞에서 비로소 만나며 생각합니다. “내가 오늘 만났으니 나부터 사랑으로 품고서 느낄게. 오늘부터 함께 웃고 놀자.”

마음으로 그리지 않으면 빈자리가 없습니다. 마음으로 그리기에 ‘없는 빈자리’ 한켠에 틈새자리가 나타납니다. 겨울은 봄으로 나아가는 길목이고, 봄은 여름으로 뻗는 너울목이고, 여름은 가을로 자라는 여울목이요, 가을은 겨울로 잠드는 나들목입니다. 오늘 선 이곳은 어떤 목인지요?

하늘빛으로 살아가려고 우리말꽃을 짓고, 글을 여미고, 집안일을 합니다. 물빛으로 살림하려고 풀내음을 맡고, 이따금 낫을 쥐어 풀을 벱니다. 숲빛으로 감겨들려고 이야기를 펴고, 이웃을 만납니다. 오늘길을 차근차근 나아갑니다. 오늘 곁에 둘 오래책을 생각하면서 오달진 마음으로 서려 합니다.

서울 〈글벗서점〉에 찾아들 적마다 쌈지를 탈탈 텁니다. ‘책숲마실 = 쌈지털이’일는지 모릅니다. 그러나 먼 앞날 아이들이 누릴 책밭·책뜰을 가꾸는 일이에요.

ㅅㄴㄹ