[ 배달겨레소리 숲노래 글님 ]

책숲마실’은 나라 곳곳에서 알뜰살뜰 책살림을 가꾸는 마을책집(동네책방·독립서점)을 다녀온 이야기입니다. 여러 고장 여러 마을책집을 알리는(소개하는) 뜻도 있으나, 이보다는 우리가 저마다 틈을 내어 사뿐히 마을을 함께 돌아보면서 책도 나란히 손에 쥐면 한결 좋으리라 생각하면서 단출하게 꾸리려고 합니다. 마을책집 이름을 누리판(포털) 찾기칸에 넣으면 ‘찾아가는 길’을 알 수 있습니다.

숲노래 책숲마실

사랑길 ― 서울 〈서촌 그 책방〉

사랑은 ‘사랑’이고, 책임은 ‘책임’이라는 대목을 제대로 갈라서 바라보지 못하는 사람들이 숱하기에, “사랑이라는 이름을 붙인 허울로, 사랑이 아닌 굴레를 씌우”게 마련입니다. 사랑과 책임은 다릅니다. 둘이 같다면 “똑같은 말”을 쓰겠지요. ‘애완동물’하고 ‘반려동물’은 틀림없이 다르기에 이름을 갈라요.

예전 우리 살림(문화)은, “서울(도시)에서 살더라도 마당 있는 집”일 적에만 ‘곁짐승(반려동물)’을 돌보았습니다. 이제는 이 살림이 아주 사라져서 “마당은커녕 풀포기 없고 흙조차 못 밟는 ‘서울잿빛(도시 아파트 문명)’ 한복판”에서조차 곁짐승을 자꾸 기릅니다. “서울(도시)에서 곁짐승을 돌보는 길(에티켓)”을 다루는 길잡이책이 나오기도 합니다.

어른인 두 사람은 “사랑하려고 아이를 낳을” 뿐입니다. “책임지려고 아이를 낳지 않”아요. 사랑하는 아이를 낳으면 ‘맡아서(책임)’ 돌보려고 생각하게 마련이지만, “책임지려고 아이를 낳는다”는 생각은 먼저 있지도 않고, 앞서서도 안 될 노릇이에요. ‘숨결(생명)’을 낳는데 ‘사랑’이 없이 ‘책임’만 생각한다면 ‘짐승우리(동물원)’에 가두듯 아이를 배움터(학교·학원)에 가두면서 “책임·의무를 다한다”고 말할 테니까요.

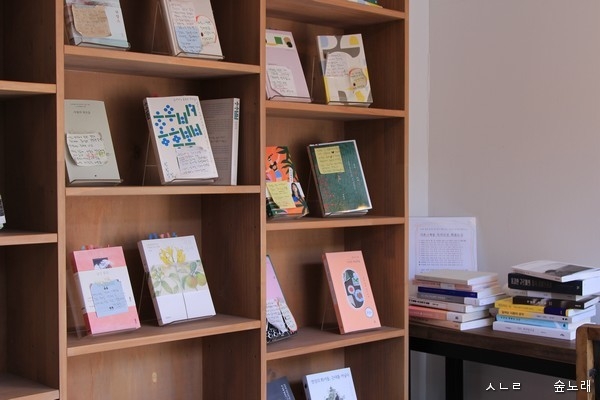

사랑하고 책임은 다릅니다. 사랑이기에 아이를 낳고 풀꽃나무를 품고 곁짐승을 돌볼 줄 압니다. 이 다른 결을 짚으며 서울 서촌 골목을 빙그르르 헤매다가 문득 〈서촌 그 책방〉에 닿습니다. 그동안 이 앞으로 두어 걸음 찾아온 적이 있으나 그때에는 닫혔는데, 오늘은 땀을 살짝 빼면서 서울골목을 헤매다가 깃드는군요.

해가 잘 드는 골목 안쪽 책집은 호젓합니다. 나들이하는 젊은 물결은 이곳까지 스치지는 않는 듯합니다. 해랑 바람을 머금으면서 책빛을 보듬으려는 손길이 살그마니 이리로 닿는구나 싶어요.

길잡이가 있기에 길을 찾지 않습니다. 스스로 길눈을 틔워서 부딪히고 넘어지고 헤매고 막히는 사이에 시나브로 길을 익힙니다. 해주기에 넉넉한 살림이 아닌, 스스로 짓기에 즐거우면서 아름다운 삶입니다. 나는 나처럼, 너는 너처럼, 우리는 우리처럼, 이 하루를 바라보고 스스로 꽃이 되는 다 다른 사랑입니다.

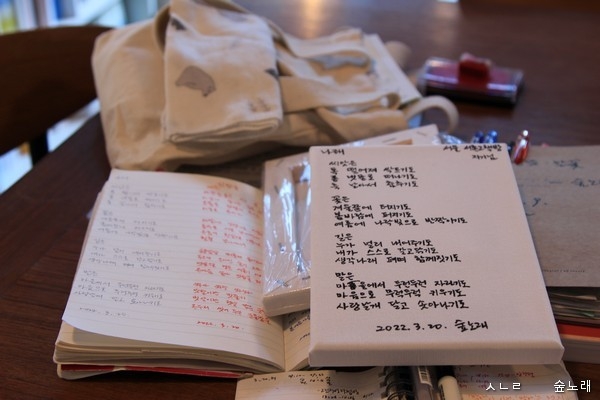

우리는 초라하지도 않지만 우람하지도 않습니다. 크기·부피·세기는 허울입니다. 살림·삶·사랑이 알맹이입니다. 조그맣게 처음 여는 발걸음은 늘 새롭고, 이 작은 첫걸음은 스스로 나를 찾는 삶길입니다. 책집지기님 밑줄이 그득한 책을 살살 넘기면서 손빛을 느낍니다. 손빛을 받기에 모든 책이 새삼스레 다시 태어납니다.

ㅅㄴㄹ