[ 배달겨레소리 숲노래 글님 ]

책숲마실’은 나라 곳곳에서 알뜰살뜰 책살림을 가꾸는 마을책집(동네책방·독립서점)을 다녀온 이야기입니다. 여러 고장 여러 마을책집을 알리는(소개하는) 뜻도 있으나, 이보다는 우리가 저마다 틈을 내어 사뿐히 마을을 함께 돌아보면서 책도 나란히 손에 쥐면 한결 좋으리라 생각하면서 단출하게 꾸리려고 합니다. 마을책집 이름을 누리판(포털) 찾기칸에 넣으면 ‘찾아가는 길’을 알 수 있습니다.

숲노래 책숲마실

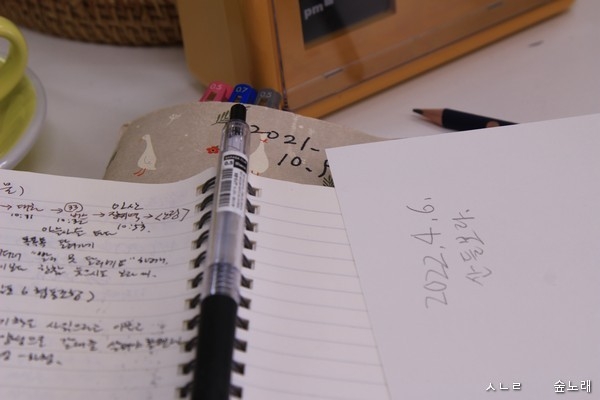

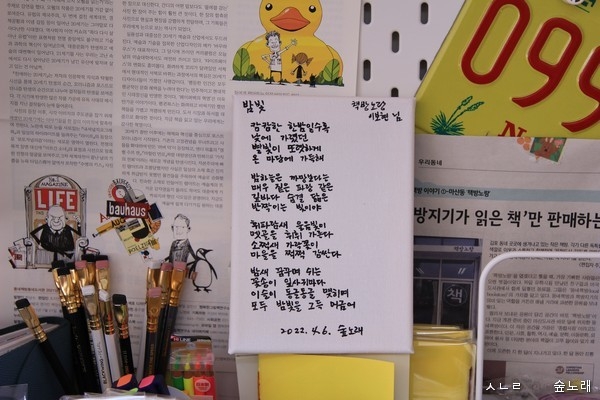

해바람 (2022.4.6.)

― 김포 〈책방 노랑〉

일산에서 아침을 맞이합니다. 작은아이랑 묵은 길손집은 큰길가입니다. 해는 잘 들어오되 미닫이를 열면 새벽부터 부릉소리가 시끄럽습니다. 논밭을 까뒤집어 잿빛더미로 바꾸던 첫모습을 보았기에 이 언저리로 오고 싶은 마음은 없었는데, 지난 스물 몇 해 사이에 나무가 우거진 모습 하나는 제법 볼만합니다. 앞으로 스물∼서른 해쯤 지나면 이 고장 잿빛더미를 다 허물고 새로 올려야 한다고 하려나요? 그때에 우람나무는 어떻게 하려나요?

사람들이 잿빛으로 덮은 높다란 집은 모조리 쓰레기일 테지만, 사람 곁에서 죽죽 뻗은 나무는 이 고을을 푸르게 감싸는 숲빛입니다. 새로 삽질을 해야 하더라도 나무를 안 건드리는 길을 살펴야 비로소 사람이 사람답게 살리라 생각합니다. 버스를 갈아타며 김포로 건너가는 길에 미닫이를 여니 시원합니다. 들바람이 숨결을 살립니다. 숲바람이며 바닷바람이 모든 목숨붙이를 헤아립니다.

예전에 길을 헤매 보았기에 오늘은 〈책방 노랑〉을 찾아가는 길을 안 헤맵니다. 김포에 있는 〈코뿔소책방〉이며 〈책방 짙은〉도 마실하고 싶으나 아침 일찍 열지 않아 아쉽습니다. 이다음에 깃들 수 있겠지요.

봄볕이 따사롭습니다. 하늘이 눈부십니다. 그러나 이 따사롭고 눈부신 바람빛을 듬뿍 누리려고 해바라기를 하는 사람은 찾아보기 어렵습니다. 골목마을이라면 한켠에 걸상이나 바깥마루를 놓고 해바라기를 할 테지만, 잿빛집이 높다란 곳에서는 모두 안으로 꽁꽁 숨거나 부릉이(자동차)로 움직입니다. 해가 나도 해를 마주하지 않는다면, 해바람비를 들려주는 이야기를 담은 책은 얼마나 읽히려나요.

나라지기(대통령)를 맡는 분들은 으레 ‘자주국방’을 말합니다만, 1997년 12월 31일에 강원도 동면 원당리 깊은 멧골에서 싸움터(군대)를 마친 저로서는 ‘개뿔’이라고 으레 읊습니다. 총칼(전쟁무기)을 거머쥐어야 나라를 지키지 않아요. 마침종이(졸업장)를 움켜쥐어야 삶을 읽지 않아요. 어깨동무하는 마음이기에 어깨동무(평화)를 이루고, 사랑을 속삭이는 마음이기에 사랑을 짓습니다.

숱한 어른은 섣불리 아이를 가르치려 들어요. 아이한테서 먼저 이야기를 듣고서 “그렇구나. 넌 그렇게 하네? 난 이렇게 한단다. 이렇게 해보는데 즐거워.” 하면서 부드러이 이야기를 들려주는 어른이 이따금 있으나, 이처럼 이야기를 들려주지 않는 어른이 수두룩합니다. 작은아이가 〈책방 노랑〉 지기님한테서 ‘체스’를 배웁니다. 책집을 나서며 집으로 돌아가는 길에 내내 이야기합니다. 곁님은 종이접기로 ‘체스 말’ 접는 길을 찾아내고, 큰아이가 종이로 체스 말을 접었습니다.

ㅅㄴㄹ