[ 배달겨레소리 숲노래 글님 ]

책숲마실’은 나라 곳곳에서 알뜰살뜰 책살림을 가꾸는 마을책집(동네책방·독립서점)을 다녀온 이야기입니다. 여러 고장 여러 마을책집을 알리는(소개하는) 뜻도 있으나, 이보다는 우리가 저마다 틈을 내어 사뿐히 마을을 함께 돌아보면서 책도 나란히 손에 쥐면 한결 좋으리라 생각하면서 단출하게 꾸리려고 합니다. 마을책집 이름을 누리판(포털) 찾기칸에 넣으면 ‘찾아가는 길’을 알 수 있습니다.

숲노래 책숲마실

누가 시키면

― 대전 〈중도서점〉

이 시골에서 저 시골로 찾아가는 길은 멀지만, 먼 만큼 길에서 느긋하게 삶을 돌아보면서 붓을 쥐어 글을 쓸 짬이 있습니다. 시골집에서는 집안일을 맡고 낱말책을 여민다면, 마실길에는 노래꽃을 쓰고 생각을 추스릅니다. 오늘 찾아갈 마을책집을 그리고, 이튿날 만나서 이야기꽃을 들려줄 이웃을 헤아리지요.

우리는 두 가지 말 가운데 하나를 씁니다. 하나는 사투리요, 둘은 서울말입니다. 사투리란, 삶·살림을 손수 짓는 사람으로서 사랑을 스스로 펴면서 숲빛을 누리고 나눌 적에 피어나는 말입니다. 서울말이란, 나라(정부)가 시키는 대로 따르고 받아들이면서 돈을 버는 바깥일을 하려고 외우느라 스스로 갇히는 말입니다. 사투리라서 좋거나 서울말이라서 나쁘지 않습니다. 두 말은 그저 다른 길입니다.

말글을 보면 볼수록, ‘사투리(들풀 같은 사람들 말)’가 아닌 ‘서울말(표준말, 권력언어)’을 쓰면 쓸수록, 틀말(억누르는 말·지배의 언어)”로 굳어가게 마련입니다. 배움터(학교)와 삶터(사회)와 나라(정치)뿐 아니라, 인문학강의하고 인문책조차 ‘틀말(억누르는 말·지배의 언어)”로 사람들을 휩쓸기까지 합니다.

우리는 ‘우리말(우리 스스로 생각을 가꾸면서 마음을 밝혀 사랑을 심는 말)’을 누구한테서 배우고 언제부터 쓸 수 있을까요? 우리는 ‘바깥말(사회용어)’을 언제쯤 내려놓고서 이웃하고 어깨동무하는 사랑으로 나눌 말을 생각하려나요?

삶이란, ‘남 눈치’를 보면 언제나 막히지만, ‘이웃 눈길’을 보면 언제나 흐릅니다. 스스로 풀어내고 싶은 마음이 있기에 비로소 풀어낼 길을 찾아내요.

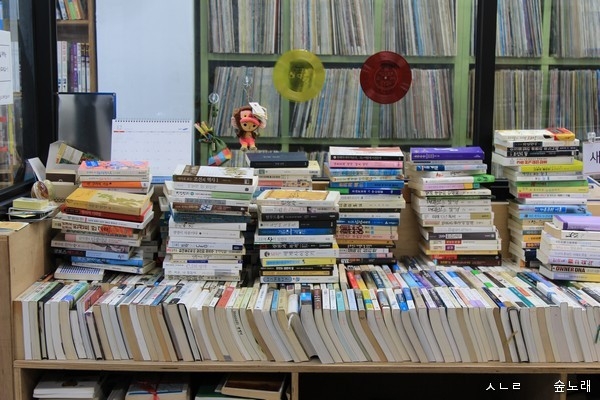

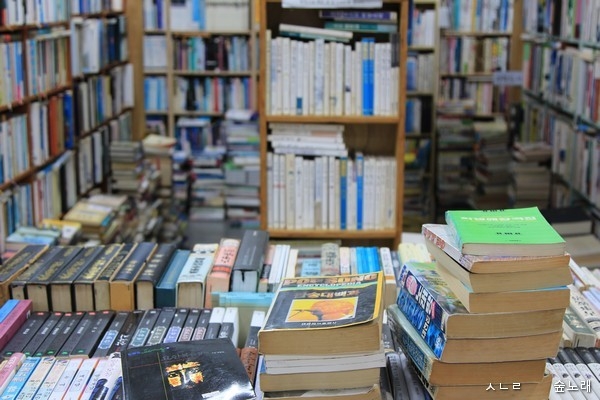

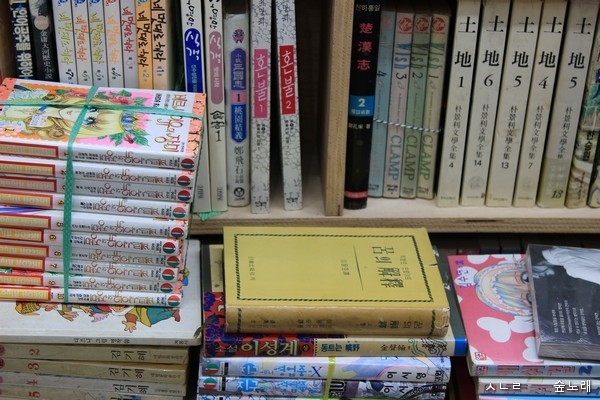

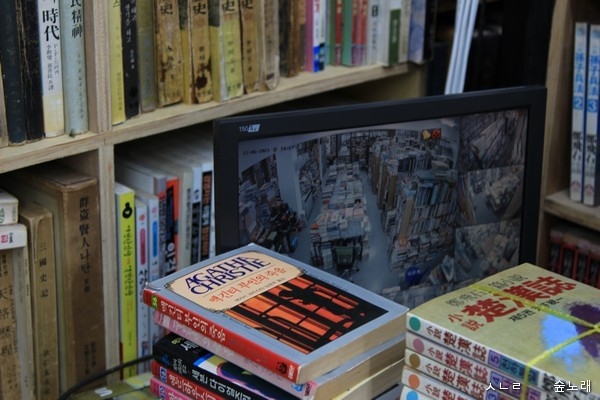

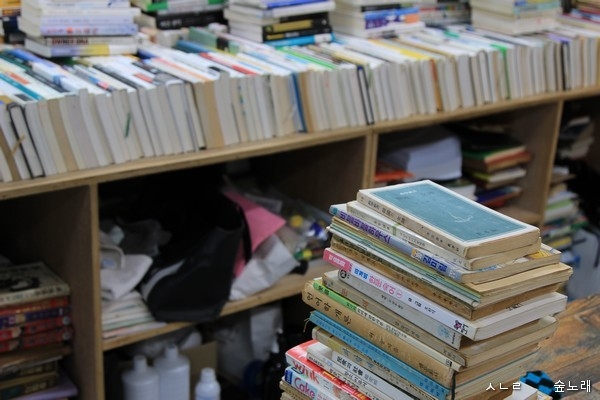

고흥에서 순천을 거쳐 대전에서 칙폭이(기차)를 내립니다. 〈다다르다〉에 들르고서 〈중도서점〉을 찾아갑니다. 〈중도서점〉에 찾아오면 대전·충청을 아우르는 아름다운 헌책을 만날 수 있습니다. 요샛말로 하자면 ‘독립출판물’인 ‘비매품’인 값진 책을 만나요. 곰곰이 보면 모든 책은 ‘스스로 일어선 마음을 담은 꾸러미(독립출판물)’입니다. ‘비매품·독립출판물’처럼 일본스런 한자말에 가둔 이름이 아닌 ‘혼책’이나 ‘작은책’이나 ‘손지음책’처럼, 우리 스스로 이 삶을 돌아보면서 우리말로 알맞게 이름을 붙일 만합니다.

누가 시켜야 읽는 책이라면 배움책(교과서)일 테지요. 스스로 찾아서 읽기에 ‘혼책’이면서 ‘작은책’이요 ‘손길책’이자 ‘스스로책’이고 ‘숲책’이리라 여깁니다. 누가 시키기에 외워서 쓰는 말이 아닌, 스스로 살림을 지으면서 말을 짓는 마음을 되찾기를 바라요. 우리는 나라가 시키는 대로 따라갈 허수아비가 아닌, 아이를 사랑하고 곁님을 고이 품을 슬기로운 사람일 테니까요.

ㅅㄴㄹ