[ 배달겨레소리 숲노래 글님 ]

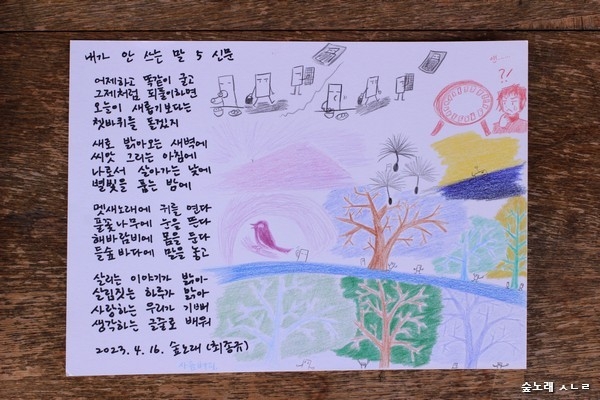

숲노래 노래꽃 / 숲노래 동시

내가 안 쓰는 말. 신문

어제하고 똑같이 굴고

그제처럼 되풀이하면

오늘이 새롭기보다는

쳇바퀴를 돌겠지

새로 밝아오는 새벽에

씨앗 그리는 아침에

나로서 살아가는 낮에

별빛을 품는 밤에

멧새노래에 귀를 연다

풀꽃나무에 눈을 뜬다

해바람비에 몸을 둔다

들숲바다에 말을 놓고

살리는 이야기가 밝아

살림짓는 하루가 맑아

사랑하는 우리가 기뻐

생각하는 글줄로 배워

ㅅㄴㄹ

날마다 나오는 이야기꾸러미를 가리키는 이름이 여럿 있으니, ‘일보’에 ‘신문(新聞)’이 있습니다. 낱말책은 ‘신문’을 “1. 새로운 소식이나 견문 2. 사회에서 발생한 사건에 대한 사실이나 해설을 널리 신속하게 전달하기 위한 정기 간행물”로 풀이합니다. ‘새얘기 = 신문’이란 얼거리인데, “새로운 이야기”라 하지만, 정작 하루가 다 지나지 않아도 낡거나 묵거나 지난 이야기로 잊히기 일쑤입니다. 날마다 궂거나 아프거나 고단한 이야기가 쏟아지기에 ‘오늘 아닌 어제 이야기’조차 잊으려고 할는지 모르는데, 이야기꾸러미 이름부터 아직 우리 나름대로 새롭게 가꾸려는 마음이 깃들지 않은 탓도 있다고 느껴요. ‘새뜸(새로 뜨다. 새롭게 눈뜨다)’을 헤아릴 수 있을까요? ‘하루눈뜸’을 바라볼 수 있을까요? 궂기거나 다치거나 죽는 이야기를 그러모으는 꾸러미가 아닌, 스스로 삶을 짓고 살림을 가꾸고 사랑을 펴는 풀꽃나무와 들숲바다 숨결을 담는 길을 글로 옮길 수 있을까요? ‘일보·신문·뉴스’ 같은 이름을 걷어내고서 ‘새뜸·살림·노래·들숲’처럼 이름을 붙일 수 있는 어질면서 슬기로운 이야기로 거듭나기를 바라 마지 않습니다.