[ 배달겨레소리 숲하루 글님 ]

[작은삶 32] 강가 걷기

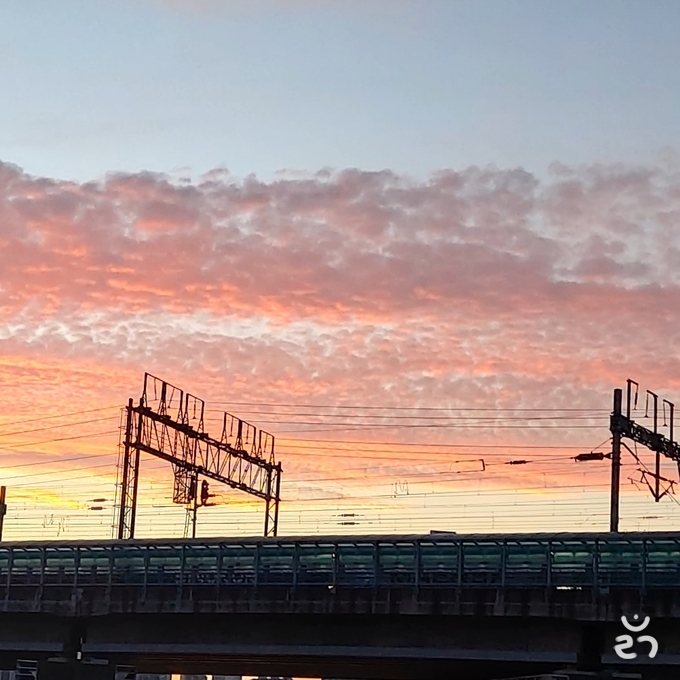

큰딸이 집에 왔다. 해가 떨어지면 시냇가에서 뛰자고 한다. 한가위 지나면 달리기 대회에 나간다나. 요즘 뛰기에 푹 빠졌다. “엄마는 뛰지 못해” “그럼 나 뛰는 거 구경해” “그럴까” 창밖을 보니 구름이 발갛다. 옷을 주섬주섬 입었다.

건널목을 건너고 철길 건널목을 지나 골목으로 빠져나오니 냇가를 잇는 다리가 나왔다. 다리를 건너 강으로 내려갔다. 남쪽으로 가다가 돌아보니 구름이 노을을 입었다. 금빛이었다가 붉게 바뀐다. 더 붉어질까. 딸한테 말해서 길을 바꾸자고 했다. 북쪽으로 시내를 따라간다.

비둘기가 길바닥에 몇 마리 가만히 있다. 다리 밑으로 가까이 가니 포르르 날아오른다. 비둘기가 앉은 곳은 다리 바로 밑판이다. 가만가만 전봇대에 참새가 앉듯이 나란히 앉았다. 끝이 안 보였다. 아, 비둘기집이었구나. 비가 오면 어디서 쉴까. 잠은 어디서 잘까 무척 궁금했는데, 다리 밑판에서 쉬는구나. 더울 때는 시원하고 비바람을 그으면 따뜻하겠다. 내가 있어 물 먹기 좋고 햇살이 들면 풀밭에 나와 쬐기 좋고 차에 부딪힐 걱정 없어 마음이 놓인다. 따라나오길 잘했구나. 이렇게 많은 비둘기가 쉬기에는 다리 밑판보다 나은 자리가 어디 있다고 새삼스럽게 구네.

비둘기 구경에 노을을 놓칠라, 걸음을 빨리 옮긴다. 이러면서도 시냇물 흘러가는 소리를 듣는다. 비릿비릿한 내음이 축축한 바람을 탄다. 또 다리 밑을 지난다. 얕게 흐르는 다리 밑에 흰새 한 마리 우두커니 선다. 물줄기 떨어지는 둑 너머를 바라보는 흰새는 어떤 생각을 할까. 곁에 짝이라도 있으면 바라보는 내 마음이 덜 애잔할 텐데. 어쩌면 나처럼 노을을 보는지 모른다. 하얗던 구름이 노랗다가 붉다가 다시 구름으로 돌아오는 빛을 바라보았을까.

냇바람 내음을 맡으며 노을을 쫓는다. 가까이 왔다 싶은데, 높은 길이 가로막혀 더는 볼 수가 없구나. 맞은켠 높은집에 사는 사람은 날마다 하루 일을 마치고 때론 무겁게 때론 아름답게 돌아가는 아름다운 그림자를 만나겠구나. 앞에는 넓은 시내가 흐르고 바다에 온 듯하겠다 싶어 부럽다. 나는 발걸음을 멈추고 물에 비치는 붉은 노을을 찾았다. 은빛 물이 흐르는 물살이 여린 쪽에 물이 붉다. 노을이 붉으면 핏빛 시내가 되겠구나. 비록 작지만 노을이 구름을 물들이고 바다를 물들이는 그림을 무척 보고 싶었다. 머리가 풀어지고 답답하던 마음이 조금은 뚫리는 듯하다.

시장 뒤쪽 높은길 밑에는 알록달록 불빛이 반짝인다. 기타를 치며 노래를 부르고 사람들은 넓은 자리에 앉았다. 빨간 포장마차가 줄을 지어 먹을거리도 판다. 딸이 6킬로미터 달리고 오면 케밥을 먹자고 해야지. 아들이 어린 날 참 좋아했다. 세 아이 먹인다고 맛보지 못했는데, 큰딸하고 먹는다. 피자 맛이 날 줄 알았는데 닭고기가 들어서 그런가. 밍밍하다. 고기를 덮어 놓지 않아서 먹을까 망설였는데, 얼굴빛이 검은 가게 아저씨 힘내라고 팔아주고 싶었다. 우리말도 참 잘하던데.

시냇물 흐르는 소리가 쌩쌩 달리는 자동차 소리와 부딪치고 기차 달리는 소리하고 부딪힌다. 노래도 한몫하는데 이 시끄러운 소리는 다 어디로 갈까. 비둘기가 다리 밑에서 쉬듯이 소리도 쉴까. 누가 누가 더 세나 내기하는 듯 물가 소리에 귀가 먹먹하다. 이른저녁에 냇가가 시끌벅적하다.

2022 .09. 07. 숲하루