[ 배달겨레소리 숲하루 글님 ]

[작은삶 50] 금지령

병원에 갔다. 어제 아침에는 가볍게 몇 발짝 걸었는데 찜질을 하고 난 뒤에는 한 걸음도 걷기 힘들었다. 걸레를 짜는 듯 틀려서 딛지를 못했다. 이러다 못 걸으면 어떡하나 앞이 캄캄했다. 나을 낌새가 없다. 쪼그리고 앉은 지 꼬박 세이레, 버티다 못해 찾았다.

막상 병원에 오니 한결 나아 잘 걷는다. 엘리베이터를 기다리다 서기 힘들어 계단으로 2층을 오른다. 아홉 시가 조금 넘는데 앉아 기다리는 사람을 어림잡으니 백이 넘는다. 문 앞에 있는 간호사가 이것저것 묻는다. 내 차례가 되었다. 의사는 내가 간호사한테 말한 글을 읽는다.

“3년 만에 오셨네요.”

“인대가 늘어났는지 아파 딛지를 못해요.”

“인대가 문제가 아니라, 그때 젊어서 65세까지 쓰라고 했는데. 안 되면 인플란트를 해야해요.”

“제가 산엘 좀 다녔어요.”

“산에는 절대 가면 안 되고, 수영이나 자전거 타고 판판한 길 걷기하고 몸무게가 늘지 않도록 해요.”

“수영을 하니 자꾸만 쥐가 나서 그만뒀어요.”

“쥐가 나면 다른 동작을 하던가 해야지.”

다른 몸짓을 하더라도 발차기는 어디든 들어가는데, 발차기를 하다 보면 쥐가 나는데. 차마 말을 다 하지 못했다. 의사는 내 발목을 악수하듯이 잡는다. 그리고 토닥토닥하며 사진을 찍고 보자고 한다. 의사를 보니 아파도 다 나은 느낌이다. 아래층으로 내려와서 두 군데서 사진을 여러 판 찍는다. 엎드려서 찍고 누워서 찍는다. 무릎 사이에 도톰한 베개를 끼우고 내 두 발을 잡는데 복사뼈가 눌려서 뼈가 으스러지는 줄 알았다. 젊은 남자가 힘이 무척 세다. 방을 옮겨 서서 찍는다. 아픈 쪽을 버티기가 힘들다. 남 아픈 줄도 모르고 새로 일하는 사람한테 이래저래 가르친다. 예전에 칼을 댄 뒤에도 서서 찍는 자리는 무척 힘들었다.

의사 목소리가 더 밝다. ‘그때와 견주니 관절염이 더 퍼지지는 않았다. 앞으로 아프면 바로 오고 여섯 달마다 꾸준히 사진을 찍자’고 한다. 인공관절을 안 하려면 이제는 의사 말을 들어야지. 꼭 들어야지. 내게 한 시술은 ‘논문’으로 쓰고 내가 ‘실험’ 대상인 듯했다. 여섯 해가 지났지만 더 나빠지지 않아 놀라운가. “성공한 셈이에요?” 물었더니 “그 즈음은 아니고” 한다. 아픈 자리가 나으면 부쩍 늘어난 몸무게부터 줄여야지. 아니, 자전거 타기로 무릎힘을 먼저 길러야지. 멧골을 못가면 멧허리쯤은 돌아도 되겠지. 바닥을 깔던 마음이 쑥 올라온다.

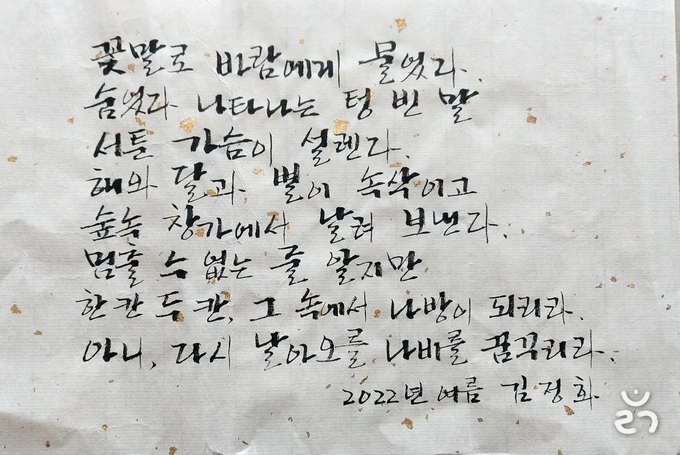

다시 누워 바지를 걷어 의사가 주사를 놓는다. 엄청 아프다. “선생님 덕분에 꿈이 자랐어요. 그새 책도 낸걸요.” “그러면 오늘 갖고 왔어야지.” “그러게요. 다음에 올 적에 시집하고 책 갖고 올게요.” “시도 쓰는가 보지?” 거듭 말한다. 처음 뵈었을 적보다 머리가 제법 희끗하다. 늘 아픈 사람을 돌보느라 바쁘게 움직이는 일이지만 빌딩이 올라가는 만큼 돈은 벌지만 한 사람으로서 삶에서 놓치는 일도 안 있겠나. 바짓자락을 내린다. 들어올 적 어둡던 마음과 다르게 다시 기운이 돈다. ㅂ에서 시 5편을 보내 달라고 하고, 시 네 편을 붓글씨로 쓴 글이 오고, ‘숲하루’ 덤으로 새겨준 전각도 왔다. 내 안이 기쁘니 기쁨이 굴러온다.

2022. 10. 28. 숲하루